本文

あって良かった!災害時・非常時の食品備蓄のすすめ

あって良かった!災害時・非常時の食品備蓄のすすめ

~「災害時に備えた食品ストックガイド」をご活用ください~

どうして家庭の食品備蓄が必要なの?

家庭の食品備蓄、大事なことだとは思っていても、「何からはじめればいいか分からない」、「毎日忙しくて、そこまでやる余裕がない」など、つい先延ばしにしていませんか?

梅雨や台風など、雨が多く降る時期を迎え、また、感染症流行のリスクが常態化した中で、ひとたび大きな災害や感染拡大による混乱が起これば、物流機能が低下し、普段通り店頭で食品を手に入れることが難しくなります。

電気・水道・ガスなどのライフラインが停止した場合、日常生活とはかけ離れた環境で生活せざるをえない場合もあります。そんな時に、例えば毎日変化のある、栄養バランスのとれたおいしい食事があれば、安心と生きる活力になります。

避難場所へ移動する際の荷物の中にも、避難の必要が無い場合に自宅で身を守るためにも、今年はできることから、家庭で食品などの備蓄をはじめてみてはいかがでしょうか。

本項の画像・文章の出典、参考:「家庭備蓄のすすめ」、 「災害時に備えた食品ストックガイド」(農林水産省)

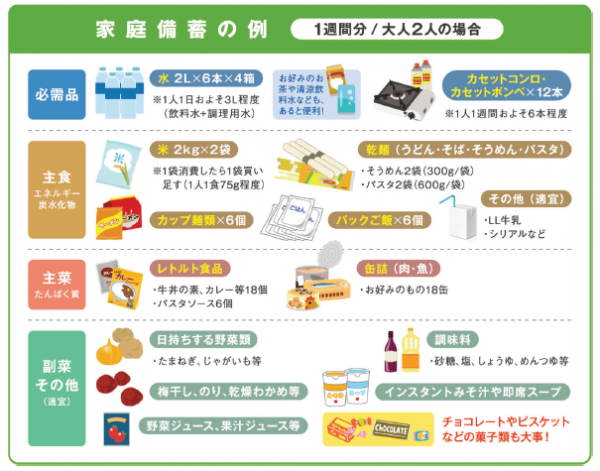

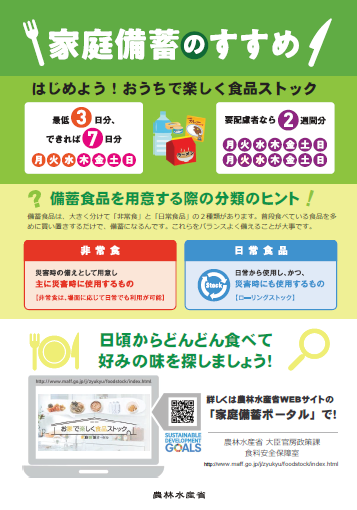

備蓄は少なくとも3日分 できれば7日分(×人数分)が目安

災害発生からライフライン復旧までには、1週間以上を要するケースが多いこと、災害支援物資が3日以上到着しないことや、物流機能の停止により、1週間はスーパーマーケットやコンビニなどで食品が手に入らないことも想定されます。

このため、少なくとも3日間、できれば7日間、小さなお子さんや慢性の持病のある方、特にご高齢の方では、2週間分が望ましいとされています。

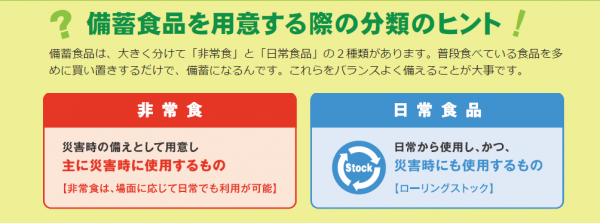

備蓄食品を用意する際の分類のヒント

「非常食」と「日常食品」の2種類があります。

水や食品以外にも、食品を温めたり、簡単な調理をするためには、熱源(カセットコンロ、カセットボンベ)、やかん、鍋も必要です。

カセットボンベの必要数の目安は、1週間で、1人あたり6本程度が目安とされています。

その他、ポリ袋、ラップ、アルミホイル、使い捨ての食器やはさみなど、作る、食べるための備品も必要です。

また、手洗いや食後の歯磨きが十分にできないときのための手拭き(可能なら除菌のできるもの)や口腔ケアグッズなども、あると安心です。

食品備蓄の第一歩は「ローリングストック」がおすすめ

「日常食品」は、普段の食品を少し多めに買い足しておき、賞味期限を考えて古いものから使い、使った分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つ、「ローリングストック」をおすすめします。

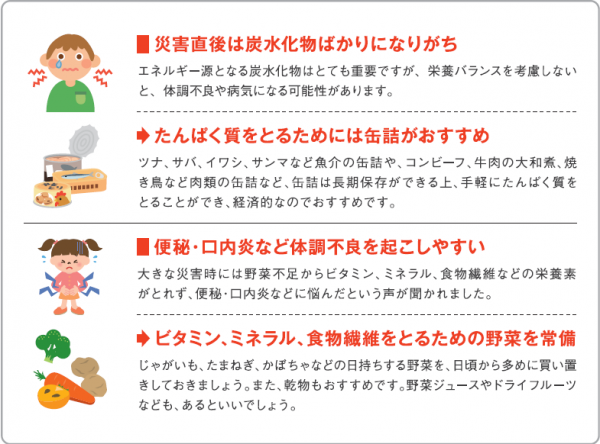

また、災害時の食生活は、炭水化物が多くなり、たんぱく質やビタミン類が不足するなど、栄養が偏りがちです。

栄養バランスを考えて日々の食品を選ぶことは、非常時の備えとしても大切です。

備蓄の具体的な実践アイデア

「災害時に備えた食品ストックガイド」(農林水産省)をご活用ください

農林水産省作成の「災害時に備えた食品ストックガイド」には、すぐに実践できる、具体的なアイデアが多数掲載されています。

小さなお子さんや慢性の持病のある方、ご高齢の方をはじめ、特に配慮が必要な方のための「要配慮者のための 災害時に備えた食品ガイドブック」も、多くの方に知っていただきたい内容です。

ご自身やご家族、大切な方を守るため、災害時・非常時の備えにぜひ、お役立てください。

「災害時に備えた食品ストックガイド」(農林水産省) [PDFファイル/8.92MB]

「要配慮者のための 災害時に備えた食品ストックガイド」(農林水産省) [PDFファイル/9.43MB]

「ストックガイド概要版」(農林水産省) [PDFファイル/1.48MB]

※折り込み用「ストックガイド概要版」(農林水産省) [PDFファイル/917KB]

こちらは1枚の紙(両面)で印刷することができますので、折り込み配布に適しています。