本文

地震に備えましょう

地震は、いつ、どこで起こるかわかりません。地震による被害を最小限に食い止めるために、日頃からできる対策を行いましょう。

南海トラフ巨大地震の被害想定

「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に60~90%程度以上(注)の確立で発生するといわれており、広島県が作成した「地震被害想定調査委報告書」(令和7年10月作成)によると、市内でも大きな被害が想定されています。

| 最大震度 | 震度6強 |

|---|---|

| 死者数 | 2,104人(津波被害2,046人) |

| 負傷者数 | 811人(建物倒壊による負傷601人) |

| 建物被害 | 17,640棟(全壊、半壊、焼失) |

(注)計算の方法により発生確率が異なりますので詳細については、下記のURLよりご確認ください。

政府 地震調査研究推進本部事務局:「南海トラフの地震活動の長期評価」を一部改訂しました

日頃からの備え

家具などの転倒防止

地震で建物が倒壊しなくても、家具や家電製品の転倒、落下などにより、大けがをしたり、屋外への逃げ道がふさがれたりする場合があります。家具などはしっかりと固定し、室内の安全を確保してください。

家具などの転倒・落下・移動防止のポイント

【本棚やタンス】

・L字金具などで、壁にネジで固定する。

・上下に分かれている家具は、連結金具などで連結する。

・天井側をポール式器具で固定する。

・滑り止めシートや、床側をストッパーなどで固定する。

・重い物を下の方に収納し、重心を低くする。

【食器棚】

・L字金具などで、壁にネジで固定する。

・ガラス扉などが割れて飛散しないように、ガラス専用のフィルムを貼る。

・収納物などが落下しないように、滑り止めシートを貼る。

・開き扉に掛金などを取り付ける。

備蓄品、非常持ち出し品の準備

地震が発生した場合、電気やガス、水道などのライフラインが止まることや、道路の寸断などにより、物流が停止し、食料や生活用品が手に入りにくくなることが想定されます。普段から、食料や飲料水などを備蓄しておき、また、避難所などに避難する場合に備え、非常持ち出し品も準備しておきましょう。

最低3日分、できれば1週間分の備蓄を!

・水は、1人1日おおよそ3L程度を目安に備蓄しましょう。

・カセットコンロやカセットボンベ(1人/1週間あたり約6本が目安)も併せて備えておきましょう。

・使いながら備蓄する『ローリングストック』を活用して備蓄しましょう。

(※ローリングストック…「1 普段食べている食材やレトルト食品、インスタント食品などを多めに買って、備える」 ⇒ 「2 普段の食事で食べる」 ⇒ 「3 食べたら買い足して、補充する」を繰り返し一定量の食品が備蓄されている状態を保つ方法)

非常持ち出し品の例

家族構成などを考え、各自に合った非常持ち出し品を準備し、リュックサックなどに詰めていつでも持ち出せるよう準備しておきましょう。

| 食料品 | ・飲料水 ・食料品(カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど) ・乳幼児のいる家庭は、ミルクやおむつ、哺乳瓶など |

|---|---|

| 生活用品 | ・毛布、タオル ・ティッシュ、ウェットティッシュ ・生理用品 ・洗面用具 ・モバイルバッテリー ・使い捨てカイロなどの防寒用品 |

| 衣類 | ・着替えの衣類 ・下着 ・靴下 ・防寒用衣類 |

| 貴重品 | ・通帳 ・印鑑 ・現金 ・保険証 ・マイナンバーカード |

| 衛生用品 | ・マスク ・ばんそうこう ・包帯 ・消毒液 ・常備薬 |

| 避難用具 | ・ヘルメット、防災頭巾 ・軍手 ・懐中電灯 ・携帯ラジオ、予備電池 |

| その他 | ・ペットのいる家庭は、ケージやリード、ペットシーツ、えさ、水など |

避難情報などの情報収集手段の確保

緊急地震速報や市が発令する避難情報などを受け取れるよう、情報収集手段を複数確保しましょう。

テレビやラジオ、インターネットなどで情報を入手するほか、三原市からの防災情報は、FM 告知端末ラジオ、屋外スピーカー、FMみはら、ホームページ、メール、公式SNS、緊急速報メールなど様々な手段でお伝えしますので、ご自分がどのように情報を入手するのか、予め確認をしておきましょう。

三原市からの防災情報の受け取り方は、こちら(「三原市からの防災情報の受け取り方」リンク)から確認してください。

ハザードマップの確認

南海トラフ巨大地震では、三原市沿岸部を襲う津波が発生すると想定されています。

「三原市津波浸水ハザードマップ」は、津波による浸水想定区域(満潮時に堤防等が機能しない場合を想定)や浸水の深さ、公共施設の標高、避難に適した避難場所、都市公園などを記載するとともに、啓発情報面には津波災害に対する備え、津波の特徴、避難方法などを記載しています。

・三原市津波浸水ハザードマップ(HPリンク)

また、「デジタルマップみはら」では、津波浸水想定区域ハザードマップのほか、地震による液状化に関するハザードマップなども掲載しています。

・デジタルマップみはら(HPリンク)

津波から命を守るためには、直ちにより高い安全な場所を目指して避難することが重要です。ハザードマップで、危険な場所や避難経路、避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。

避難先の確保

地震や津波により自宅が被災し、自宅での生活が困難となった場合は、自宅以外の場所で避難生活を送ることとなります。

避難先は、市が開設する避難所のほか、安全な場所にある親類宅や知人宅、ホテルや旅館などの宿泊施設への避難も選択肢のひとつです。

多くの方が被災された場合、市が開設する避難所は大変混雑することが予想されます。また、多くの方が避難された避難所では、感染症のリスクも高まります。

市が開設する避難所以外にも、あらかじめ、複数の避難先を確保しておきましょう。

安否情報の確認方法などを家族と話し合っておく

地震はいつ発生するかわかりません。家族がそれぞれ別々の場所にいるときに、地震が発生する可能性もあります。

地震発生時は、電話が繋がりにくくなるなど、家族との連絡が取りにくくなる状況が発生します。そのような場合でもお互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを家族で話し合っておきましょう。

災害用伝言ダイヤル(171)

地震などの災害時に、固定電話、携帯電話・PHSなどの電話番号宛てに安否情報(伝言)を音声で録音(登録)し、全国からその声を再生(確認)することができます。

操作手順

1 「171」をダイヤルします。

2 音声ガイダンスに従って、録音の場合は「1」を、再生の場合は「2」をダイヤルします。

(暗証番号を付けて録音・再生を行うこともできます。)

3 音声ガイダンスに従って、連絡をとりたい方の電話番号をダイヤルします。

(市外局番で始まる電話番号の場合、市外局番からダイヤルします。)

利用出来る電話

災害用伝言ダイヤルは、加入電話(プッシュ回線、ダイヤル回線)、公衆電話、ISDN、携帯電話・PHS、IP電話から利用可能です。(詳細は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。)

ただし、伝言の録音・再生は、被災地の方の電話番号宛てに行う必要があり、この電話番号は市外局番で始まる電話番号、携帯電話・PHSの電話番号、IP電話の電話番号が対象です。

災害用伝言板(web171)

パソコンやスマートフォンなどから固定電話や携帯電話の電話番号を入力して、安否情報(伝言)の登録・確認を行うことができます。

操作手順

1 災害用伝言板(web171)(URL:https://www.web171.jp/)へアクセスします。

2 連絡をとりたい方の固定電話番号や携帯電話番号を入力します。

3 伝言を登録・確認することができます。

(事前に設定することで閲覧者を限定することもできます。)

登録できる伝言の種類と注意点

・入力できる文字(テキスト)は、1伝言あたり全角100文字までです。

・1電話番号あたり、20伝言まで蓄積できます。

・伝言の保存時間は、サービス提供終了までで、最大6ヶ月程度です。

・事前に設定を行うことで、登録した内容をメールまたは電話(人工音声)にて自動的に通知することができます。

・災害用伝言板(web171)は、NTT(東西)が別に提供している「災害用伝言ダイヤル」と連携しています。

それぞれで登録された伝言内容を、相互に確認することができます。

住宅などの建築物の耐震化

南海トラフ巨大地震の被害想定では、多くの建物被害が発生すると予想されています。住宅などの建物が倒壊した場合、人の生命を奪うだけでなく、避難や救助活動、火災が発生した場合の消火活動の妨げになるなどし、被害の拡大を招くこととなります。

地震から自らの生命・財産などを守るためには、住宅などの耐震化を図ることが必要であり、その所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組むことが重要です。

・「建築物の防災(地震・火災等)について考えてみましょう!」(建築指導課ページ)

地震や津波から命を守る

地震が発生したら

地震の揺れを感じた場合または「緊急地震速報」を見聞きした場合は、あわてずにまずは身の安全を確保してください。そして、落ち着いてテレビやラジオ、スマートフォンなど、様々な手段を使って正確な情報の把握に努めましょう。

家庭で屋内にいるとき

・家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。

・あわてて外に飛び出さない。

・料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始末、火元から離れているときは無理に火を消しに行かない。

・扉を開けて避難路を確保する。

・揺れが収まったあと、自宅から避難する場合は、ブレーカーを落として避難する(通電火災を防ぐため。通電火災の対策には、地震の揺れを感知して自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」も有効です。)。

(※通電火災…停電から電気が復旧することによって発生する火災。通電火災の例:地震などにより転倒したヒーターや電気ストーブが、停電から復旧後に通電し近くの可燃物に接触して発火する。地震などで破損した電化製品に、停電復旧後、再通電することで発火する。)

人が大勢いる施設(大規模店舗などの集客施設)にいるとき

・あわてずに施設の係員や従業員などの指示に従う。

・従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、揺れに備えて安全な姿勢をとる。

・吊り下がっている照明などの下から退避する。

・あわてて出口や階段に殺到しない。

エレベーターに乗っているとき

・最寄りの階で停止させて、すぐに降りる。

屋外にいるとき

・ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒などに注意し、これらのそばから離れる。

・ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下に注意して、建物から離れる。

山やがけ付近にいるとき

・落石やがけ崩れに注意し、できるだけその場から離れる

鉄道・バスに乗っているとき

・つり革や手すりにしっかりつかまる。

自動車運転中

・あわてて急ハンドルや急ブレーキをかけず緩やかに速度を落とす。

・ハザードランプを点灯して周りの車に注意を促し、道路の左側に停止する。

・避難する場合は、鍵はつけたままにしておく。

津波から身を守る

気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を発表します。

ただし、震源が陸地に近いと津波警報・注意報が津波の襲来に間に合わないことがあります。津波の危険がある場所にいる場合において、強い揺れや弱くても長い揺れを感じたときは、地震の揺れが収まったら、津波警報等の発表を待たず、すぐに避難を開始しましょう。

住まい、職場、学校など、津波の危険がある場所にいる場合は、すぐに避難!

・まずは避難が最優先。とにかく走って戻らない。津波のスピードはとても速く、津波が来るのを見てから避難を始めるのでは間に合いません。

・より早く、より高い場所へ避難。

・海岸や河川からはできるだけ遠ざかるように避難。

・車で避難しない。渋滞を引き起こし、危険です。

・津波は、繰り返し何度も襲ってくる場合があります。津波警報等が解除されるまでは戻らず、安全な場所での避難を継続し、決して海には近づかないでください。

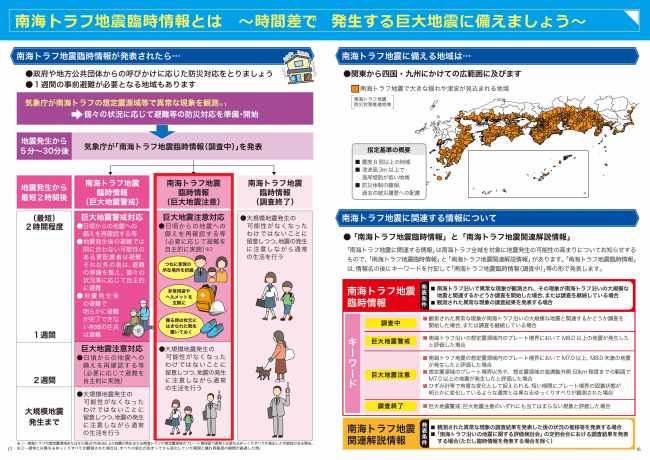

南海トラフ地震臨時情報

令和6年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1(最大震度6弱)の地震発生に伴い、同日19時15分に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が初めて気象庁から発表されました。

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や、地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに、気象庁から発表される情報です。情報名の後にキーワード(調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了)が付記され「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」などといった形で情報発表されます。

気象庁において、マグニチュード6.8以上の地震等の異常な現象を観測した後、5~30分後に南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されます。その後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合における調査結果を受けて、地震発生から最短2時間後に、該当するキーワード(巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了)を付した臨時情報が発表されます。

「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合は、備えの確認や避難の準備など、該当するキーワードに応じた防災対応をとるようにしてください。

南海トラフ地震臨時情報とは [その他のファイル/8.57MB]

関連情報リンク

・南海トラフ地震臨時情報が発表されたら!(内閣府防災情報ページ)

・南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)について(気象庁ホームページ)

・リーフレット「南海トラフ地震 -その時の備え-」(内閣府防災情報ページ)

・マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」西側編(閲覧用)(内閣府防災情報ページ)

・マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」西側編(製本用)(内閣府防災情報ページ)※短辺とじで両面印刷し、中央部を折ってご利用ください。

・マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」東側編(閲覧用)(内閣府防災情報ページ)

・マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」東側編(製本用)(内閣府防災情報ページ)※短辺とじで両面印刷し、中央部を折ってご利用ください。

※マンガ冊子「南海トラフ地震 その日が来たら…」について、西側編は、南海トラフの西側地域(概ね、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方)にお住いの方向けの内容で、東側編は、南海トラフの東側地域(概ね、関東地方、東海地方)にお住いの方向けの内容になります。