本文

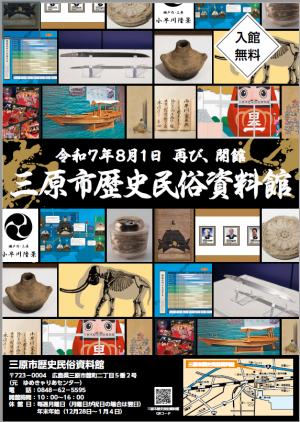

【2月】三原市歴史民俗資料館

最新ニュース!

〇見学のススメ【1月6日から新展示です!】

〇神明市開催中(2月6日金曜日から8日日曜日)の車の乗り入れについて(終了)

〇2月6日・7日の開館時間を延長します(終了)

〇2月 展示解説会を開催します(終了)

〇2月 開館日と学芸員がお迎えする日

〇資料館限定の小早川隆景グッズを販売しています

もくじ

三原市歴史民俗資料館とは

いつ、見学できるの?

誰が見学できるの?

入館料は?

どこにあるの?

アクセス方法は?

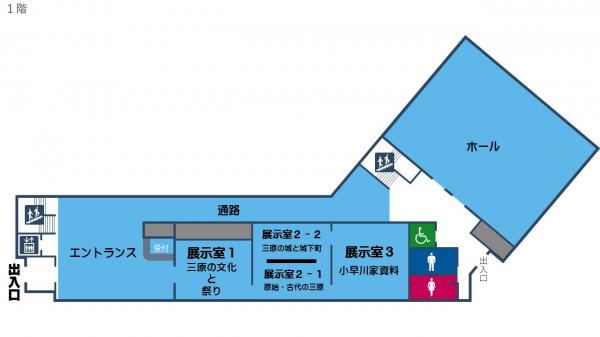

施設のご案内(平面図)

団体見学のご案内

2.常設展概要

・エントランス(受付、体験コーナー、情報コーナー、休憩コーナー)

・展示室1 三原の文化と祭り

・展示室2-1 原始・古代の三原

・展示室2-2 城づくり

・展示室3 小早川隆景(小早川家資料)

・ホール

3.アーカイブ

「三原市歴史民俗資料館」とは

三原市歴史民俗資料館は、昭和51(1976)年7月に開館以来、三原の歴史・民俗・考古に関する資料の保存と活用をはかるとともに、郷土の歴史と文化を紹介しています。

いつ、見学できるの?

開館時間中はいつでも入館できます。

| 開館時間 | 10時00分~16時00分 |

| 休館日 |

・月曜日(月曜日が祝日の場合、翌日休館) ・12月28日~翌年の1月4日まで 詳しくは こちら[PDFファイル/36KB]をご覧ください。 |

誰が見学できるの?

どなたでも見学できます。

入館料は?

無料です。

どこにあるの?

アクセス方法は?

| 住所 |

三原市館町二丁目5-2 |

| 交通 | JR三原駅 400m 徒歩約7分 山陽自動車道三原・久井ICより車で約20分 |

| 駐車場 |

約40台あり(無料・共用) 大型車専用駐車場あり(要予約・お問合せください) |

施設のご案内(平面図)

団体見学のご案内

団体見学(10人以上)をご希望の場合は、次のいずれかの方法でお申し込みください。

なお原則、見学予定日の2週間前までに申請手続きをお願いします。

| 1 |

申込フォーム (電子申請) |

https://logoform.jp/form/Uq6D/1087332 |

| 2 | メール |

(1)Excel(入力用)団体見学申込書 [Excelファイル] (2)PDF(印刷用)団体見学申込書 [PDFファイル] (3)記入例 団体見学申込書 記入例 [PDFファイル] |

| 3 | Fax | |

| 4 |

郵送 |

最新ニュース!

2月6日金曜日・7日土曜日は、開館時間を午後7時まで延長します。

神明市とあわせて、資料館もお楽しみください。

休館日は、2日、9日、16日、24日です。

星印のついている日時に学芸員がお迎えします。

〇神明市開催中(2月6日金曜日から8日日曜日)の車の乗り入れについて

祭りの開催に伴い、交通規制がかかりますので、

資料館へ車の乗り入れはできません。

お客様各自でお近くの駐車場をご利用いただくことになります。

ご不便おかけしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。

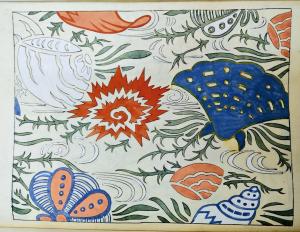

見学のススメ[展示替のお知らせ]

彫金家・清水南山の資料(展示室1)および、小早川家資料(展示室3)の展示を入替えました!

資料の展示期間は令和8年1月6日火曜日~4月5日日曜日です。

お楽しみください!

展示資料を一部ご紹介します。

|

|

| 南山画帖から 海松貝(みるがい) 海松貝とは、海草と、貝を組み合わせたおめで たい吉祥文様の名前です。すっきりとした線、 鮮やかな色で描かれています。 |

饕餮文花瓶 |

小早川家資料

小早川家資料は、すべて入れ替わりました。

|

| 小早川隆景公仮寝図(こばやかわたかかげこう・うたたねず) 隆景が戦場でホッと一息つく瞬間をとらえています。 めずらしいうたたねの図、ぜひご覧くださいませ。 |

2月展示見学会のお知らせ(終了)

開催日程:2月8日(日曜日)

10時30分から

・申込および参加費用は不要です

・所要時間は1時間程度です

・資料館エントランスに集合ください

常設展概要

(定期的に展示替えを行うため、ご紹介の資料と異なることがあります。ご了承ください。)

エントランス

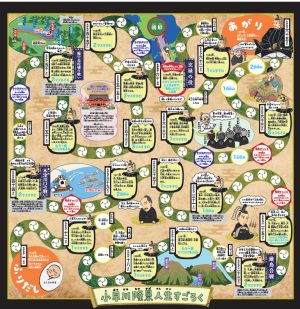

小早川隆景人生すごろく、石垣ブロック、江戸時代の絵図のパズルなど、楽しく歴史に親しむための体験コーナーです。休憩コーナーとしてもご利用ください。

展示室1 三原の文化と祭り

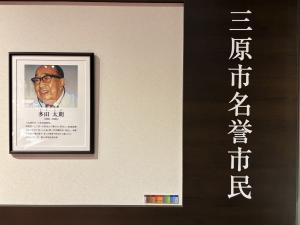

三原の文化と祭り、名誉市民を紹介。彫金(ちょうきん)家(か) 清水 南山(なんざん)の作品や、幸崎能地の「家船(えぶね)」の模型、神明市のシンボル「だるま」も展示しています。

展示室2-1 原始・古代の三原

市内和田沖からも発見された旧石器時代(40,000年前~15,000年前)のナウマンゾウの化石、縄文時代から平安時代の市内の遺跡から出土した石器や土器を展示します。

展示室2-2 城づくり

三原城の築城過程、三原物(刀)など、城づくりと城下町・三原について紹介しています。

展示室3 小早川家資料

隆景の養子・秀秋(ひであき)没後に断絶した小早川家は、明治時代に毛利本家の強い思いにより再興(さいこう)しました。その小早川家現当主から、三原の発展のために活用してほしいと引継いだ貴重な資料を展示します。

展示室では、小早川家資料のほか、小早川隆景の活躍を相関図(そうかんず)や年表で紹介しています。また記念撮影可能なコーナーも設けています。

定期的な展示の入れ替えを予定しています。令和7年度の展示計画は次のとおりです。

ホール

三原の文化財や見どころなどを70枚の大型パネルで紹介します。講演会など、様々なイベントを開催予定です。

アーカイブ

三原のお宝 蔵出しニュース

・三原のお宝 蔵出しニュース

このお宝ニュースでは、三原市歴史民俗資料館が所蔵する資料紹介や行事の案内を行っています。

(58号からタイトルを変更しました)

| 第76号 | 写真でたどる資料館の歴史 第4回 |

| 第75号 | 資料館で発見 旧中央図書館の写真 |

| 第74号 | 写真でたどる資料館の歴史 第3回 |

| 第73号 | 写真でたどる資料館の歴史 第2回 |

| 第72号 | 写真でたどる資料館の歴史 第1回 |

| 第71号 | ここが違う!縄文土器と弥生土器 |

| 第70号 | 縄文時代の調理器具?穴の開いた土器 |

| 第69号 | 縄文人のアート作品 縄文土器 |

| 第68号 | 昔の海は広かった!縄文時代の三原 |

| 第67号 |

三原の海底で発見!ナウマンゾウの化石 |

| 第66号 |

和菓子からみる 三原の梅 |

| 第65号 |

なじみ深い和菓子 羊羹 |

| 第64号 |

現代に残る 最古の和菓子!? その3 |

| 第63号 |

現代に残る 最古の和菓子!? その2 |

| 第62号 |

現代に残る 最古の和菓子!? その1 |

| 第61号 |

お店のシンボル 看板 |

| 第60号 |

お祝いの贈り物 角樽 |

| 第59号 |

お酒を買うのは徳利で |

| 第58号 | 展示で分かる!三原のお酒 秘密いろいろ お酒のラベル |

| 第57号 | 「昔の教科書展」開催中 江戸時代の教科書って? |

| 第56号 |

「幸崎能地の家船民俗展」開催中 |

| 第55号 |

「三原城の石垣-拓本展-」開催中 |

| 第54号 |

「三原神明市展」開催中 |

|

「第1回 ワクワク歴史探検隊! |

|

| 第52号 | 「なつかしの絵はがきと古写真展」開催中 「甲冑・打掛を着てみよう!」を開催します |

| 第51号 |

最後の大名浅野長勲の扁額 見つかる |

| 第50号 |

「浅野忠吉公三原入城300年記念祭」の写真を確認! |

| 第49号 | 昨年度の来館者 12,713人! 明治14年頃の三原城を撮影した古写真見つかる |

| 第48号 |

社会体験学習を実施 |

| 第47号 | 第4回みはら雛まつり展を開催中 リニューアル展示解説会を開催します |

| 第46号 | 三原神明市展を開催 歴代三原城主紹介 小早川隆景 其の2 |

| 第45号 | 海の女王 興安丸展を開催 歴代三原城主紹介 小早川隆景 其の1 |

| 第44号 |

大河ドラマ軍師官兵衛番組パネル展 開催中! |

| 第43号 | 第3回蔵出しお宝展開催 資料館マメ知識「三原物」とは? 其の2 |

| 第42号 | 刀剣手入れ講座を開催します 資料館マメ知識「三原物」とは? 其の1 |

| 第41号 |

夏休み子ども体験講座 無事終了 |

| 第40号 | 第3回私たちのやっさ踊り展開催 資料館マメ知識「内田皓夫」とは? |

| 第39号 |

三原城の絵図2点を表装 |

| 第38号 |

三原ふるさと子ども博士講座はじまる |

| 第37号 |

「端午の節句展」はじまる |

| 第36号 | 昨年度の来館者12,109人! |

| 三原観光ガイドブックで資料館紹介される | |

| 第35号 | 「第3回みはら雛まつり展」1,348名ご来館 |

| 資料館マメ知識「裃(かみしも)」とは? | |

| 第34号 | 「第3回 みはら雛まつり展」開催 |

| 文化講座「茶杓削り」好評 | |

| 「三原神明市展」開催 | |

| 三原市立南小学校の3年生 資料館を見学 | |

| 第32号 | 「鈴木方衛(すずきなみえ)の松」をミニ展示 |

| 資料館マメ知識 「鈴木方衛」とは? | |

| 第31号 | 資料館所蔵 掛軸を整理 |

| 火事装束展 | |

| 第30号 | 第2回 蔵出しお宝展 648名ご来場! |

| 三原ふるさと子ども博士講座の補講を開催 | |

| 第29号 | 生涯学習フェスティバル 無事閉幕 |

| 三原城を築く際に使われた“シダ”見つかる | |

| 第28号 | 第2回 蔵出しお宝展 開催 |

| 資料館パンフレット リニューアル | |

| 第27号 | 甲冑・打掛を着てみよう! 開催 |

| 西小・木原小・船木小の皆さん来る! | |

| 第26号 | 珠算史研究学会の皆さん ご来館 |

| 資料館マメ知識 「芸州そろばん」とは? | |

| 第25号 | 全国で2台!「のぞきからくり」を展示替え |

| 第2回 私たちのやっさ踊り展 2,175人ご来場! | |

| 第24号 | 夏休み子ども体験講座 無事終了 |

| レトロな三原パンフレット 見つかる | |

| 第23号 | 古典芸能へのいざない -謡(うたい)- 開催 |

| 第2回 私たちのやっさ踊り展 開幕します | |

| 第22号 | 第2回 私たちのやっさ踊り展 開催 |

| 資料館マメ知識 三原名物やっさ踊り | |

| 第21号 | 小早川隆景画像の古写真 見つかる |

| 第1回から第3回までの三原やっさ祭りポスター 見つかる | |

| 第20号 | 「義太夫と忠臣蔵グッズ展」 開催 |

| 資料館マメ知識 「仮名手本忠臣蔵」とは? | |

| 第19号 | 高中惣六の作品 見つかる |

| 藩札・三原札 見つかる | |

| 第18号 | 絵画の散歩道 「秦森康屯展」開催 |

| 資料館マメ知識 「三原人形」とは? | |

| 第17号 | 「端午の節句展」 はじまる |

| 「ミニ展示 さまざまな陣笠」も開催中! | |

| 第16号 | 「河内守国助」在銘の槍 見つかる |

| 昨年度の来館者 9,384人! | |

| 第15号 | 初代大だるまの古写真 見つかる |

| 資料館マメ知識 「神明市」とは? | |

| 第14号 | 三原市立南小学校の皆さん 来館 |

| 平成24年度来館者 7,400人を越える! | |

| 第13号 | 三原ゆかりの書画作品 見つかる |

| 本市出土 木造卒塔婆を確認 | |

| 第12号 | 広島ホームテレビ 資料館を取材 |

| 和裁の模型 見つかる | |

| 第11号 | 三原だるまクリスマスツリー 子どもたち大喜び |

| 三原町時代の区旗 見つかる | |

| 《掲示板》 三原城跡の古写真を探しています! | |

| 第10号 | 蔵出しお宝展 無事閉幕 |

| 三原ゆかりの和菓子資料を展示 | |

| 第9号 | NHK広島放送局 資料館を番組で紹介 |

| 生涯学習フェスティバル 資料館大盛況! | |

| 蔵出しお宝展 | |

| 第8号 | 蔵出しお宝展 開催へ |

| 三原市生涯学習フェスティバル 資料館もがんばります! | |

| 第7号 | 幻の三原城天守閣(てんしゅかく)を描いた掛軸(かけじく) 見つかる |

| 三原ふるさと子ども博士講座で“みはら”を学ぶ | |

| 第6号 | 2階ロビーの展示リニューアル |

| 尾道市立向島中央小学校の皆さん 来館 | |

| 第5号 | さまざまな提灯(ちょうちん) 見つかる |

| 「昔風 やっさ踊り」高評価 | |

| 第4号 | 「手ぬぐいを染めてみよう―染色を学ぶ―」を開催 |

| 「みやびな遊び・投扇興(とうせんきょう)―みんなセンスが良いですね」を開催 | |

| 《開催中》私たちのやっさ踊り展 | |

| 第3号 | “私たちのやっさ踊り展”開催へ |

| 三原やっさの 最古レコード 好評 | |

| 資料館豆知識 「やっさ」とは? | |

| 私たちのやっさ踊り展 | |

| 第2号 | 三原浅野家 定紋付(じょうもんつき)の裃(かみしも)見つかる |

| 季節の花と花入(はないれ)盛りだくさん | |

| 夏休み子ども体験講座 | |

| 創刊号 | 小早川隆景像・末近信賀像の複製を展示 |

| 三原やっさの最古レコード見つかる | |

| 館内は資料の宝庫 |

開館記念行事

〇8月1日(金曜日)開館記念式典

場 所:三原市歴史民俗資料館(館町二丁目5-2)

時 間:10時から

出席者:小早川家次期当主 小早川隆浩さま 外

内 容:あいさつ、テープカット、三原小学校4年生の皆さんによるやっさ踊り

|

|

〇8月1日(金曜日)オープニング記念講談

場 所:三原市歴史民俗資料館ホール

時 間:10時30分~11時

内 容:三原市ふるさと大使 日向 ひまわりさんによるオープニング記念講談

みはらやっさ祭り50回記念「やっさ浮城物語」

|

〇8月3日(日曜日)開館記念講演会

場 所:三原市歴史民俗資料館ホール

時 間:13時30分~16時15分

内 容:(1)演題「隆景を訪ね、九州聖地巡礼」 講師:写真家 村上宏治氏

【内容】小早川隆景ゆかりの福岡や博多など九州地方を巡ったこと、肖像画の見方について、

小早川隆景とクネンボについてなど、盛りだくさんの貴重な講演でした。

(2) 演題「超現代語訳 小早川隆景」 講師:お笑い芸人 房野史典氏

【内容】小早川隆景の実像について、歯切れのよい口調でお話しいただきました。

歴史を身近に感じられる内容で大変好評でした。